|

|

|

|

|

SCHEDA DIDATTICA 1 |

|

LA CERAMICA

GRECA |

|

ANFORA PANATENAICA

È il nome di un particolare tipo di anfora riservata ai

vincitori delle gare atletiche durante le 'Grandi Panatenee', le

feste che si celebravano ad Atene in onore della dea Athena ogni

quattro anni. In origine erano nate come festa cittadina, ma col

tempo erano diventate 'panelleniche', perché vi partecipavano

atleti provenienti da tutto il mondo greco.

Le gare sportive di queste feste erano le stesse dei giochi

olimpici, e duravano tre giorni; i vincitori ricevevano in

premio delle anfore piene d'olio (ricavato dagli ulivi sacri

alla dea) e un'anfora dipinta. Su quest'anfora, detta

panatenaica, da un lato era rappresentata Athena guerriera (Promachos),

con l'iscrizione ton Athenethen Athlon, cioè 'dalle gare

ateniesi', sull'altro era dipinta la disciplina nella quale

l'atleta era risultato vincitore.

Inoltre gli atleti vincitori nei vari Giochi dell'antica

Grecia (Olimpia, Delfi, Nemea, Istmia) avevano la possibilità di

farsi erigere, ma a proprie spese, una statua celebrativa,

intesa sia come dono

alla divinità che li aveva protetti portandoli alla vittoria sia

come testimonianza destinata a trasmettere nei secoli il ricordo

del trionfo nella gara. E ad essere celebrati con un

componimento poetico (anche questo molto costoso). |

|

|

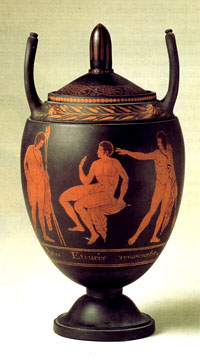

Anfora panatenaica a

figure nere attr. al Pittore di Kleophrades,

ca. 525–500

a.C.

(New York,

Metropolitan Museum of Art) |

TECNICA A FIGURE NERE

È una tecnica della

ceramica greca, sviluppatasi in Attica dal

VI secolo a.C. È

chiamata così perché le raffigurazioni sono di colore

prevalentemente nero su uno sfondo uniforme rosso (di varia

intensità).

Il procedimento era

lungo, ma alla fine si otteneva una pittura dai

colori brillanti, praticamente indelebili nel

tempo. Questi vasi, alcuni dei quali erano dei

veri capolavori, spesso venivano firmati sia dal

ceramografo (il cui nome era preceduto dal verbo

epoiesen,

'fece') che dal pittore (egrapsen,

'dipinse').

Le fasi di

lavorazione erano le seguenti.

1. Il vaso veniva modellato con l'argilla. Una volta che si

era essiccato, la superficie veniva levigata usando delle

pietre abrasive. Quindi veniva immerso in un bagno di colore

ocra, per rendere uniforme e più intenso il colore

dell'argilla.

2. Su questa superficie uniforme si incidevano i contorni

delle figure, entro i quali con un pennellino si stendeva

una miscela ottenuta mescolando argilla liquida con sostanze

ferrose e carbonato di sodio (la futura 'vernice nera'). I particolari si ottenevano incidendo le figure

dipinte con linee sottilissime che scoprivano il fondo rosso

naturale del vaso. Si potevano anche aggiungere tocchi di

rosso (ocra) e/o di bianco (argilla depurata) per rendere

più comprensibili alcune parti anatomiche.

3. Si passava poi alla cottura, una fase

importantissima del procedimento perché

era nel forno che le |

|

Exekias,

Achille gioca a dadi con Aiace,

ca 540 a.C. (Antikensammlung Berlin) |

|

sostanze ferrose

diventavano nere mentre il carbonato dava

brillantezza alle parti dipinte. Per ottenere questi

risultati la cottura era effettuata in tre fasi,

continue, con temperature tra gli 800° e i 1000°

gradi.

Nella prima fase l'argilla assumeva un colore rosso

brillante, sia nello sfondo che nei dettagli delle

figure. Nella seconda fase si immettevano sostanze

fumogene nel forno cosicché le parti dipinte

diventavano nere, a causa della reazione chimica

delle sostanze ferrose. Nella terza fase si

immetteva aria (ossigenazione): le parti dipinte in

rosso tornavano rosse, quelle in nero rimanevano

tali e diventavano lucenti, quelle in bianco

restavano inalterate.

La tecnica a figure nere è essenzialmente

grafica.

Le figure sono sintetiche e bidimensionali, dando un

effetto silhouette.

(Disegno da Focus -

Storia. La Grecia antica,

n.5, inverno 2005) |

|

|

TECNICA A FIGURE ROSSE

Sosias,

Coppa con Achille che medica Patroclo,

ca 500 a.C. (Antikensammlung Berlin, F2278) |

Questa tecnica

si sviluppa a partire dal

530 a.C. circa, come una

evoluzione di quella a figure nere, che finirà per

essere soppiantata. Con quest'ultima il procedimento

di produzione presenta molte affinità, ma anche

significative differenze.

1.

La fase iniziale (modellazione,

preparazione della superficie, bagno di ocra) era analoga a quella usata nella tecnica a

figure nere.

2.

Come nella tecnica precedente, sulla superficie uniforme si incidevano i contorni

delle figure. Ma la miscela colorata che dava la 'vernice nera'

si stendeva non entro i contorni delle figure ma al

di fuori di essi, coprendo la superficie del vaso.

Rispetto alla tecnica precedente, le silhouettes

venivano perciò realizzate "in negativo" o “a

risparmio”, facendole emergere dallo sfondo

nero: il rosso delle figure è quindi quello

dell'argilla grezza.

Invece di essere incisi, i dettagli delle figure

erano dipinti sul fondo attraverso linee di

differente spessore, creando così maggiori

particolari (negli atteggiamenti, direzione ed

espressione dei volti, movimento dei panneggi) e

dando un effetto tridimensionale alle figure.

Insomma, si ottenevano risultati di maggiore naturalismo.

3.

La cottura procedeva in modo analogo, ma

con alcune modifiche, ad esempio eliminando le

sostanze fumogene e ossigenando in modo diverso il

forno. |

|

CURIOSITÀ:

COPIE E DERIVATI DI EPOCA NEOCLASSICA

|

|

|

Dejeuner con scene etrusche,

ceramica dipinta

e dorata, 1803-06, Real Fabbrica di Capodimonte |

Servizio di ceramica dipinta 'a figure nere',

Imperiale e Reale fabbrica di porcellana di Vienna |

|

Vaso First Day, basalto nero con decorazioni

a encausto,

1769, Produzione Josiah Wedgwood |

|

|

|

(Giulia Grassi,

marzo 2009) |

|

|

|

|

|

|

|